中小企業診断士試験の勉強は、①1年以上かかる、②受験科目が複数ある、ことから、ペース配分が気になりますよね。

この記事では、私が勉強期間1年で、一発合格に至ったプロセスについて、紹介していきます。

今回は、第4回として、7月から1次試験前日までの記録です。

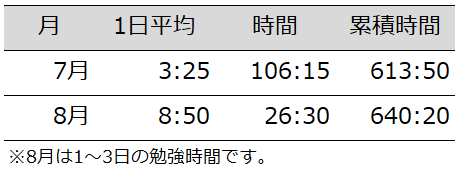

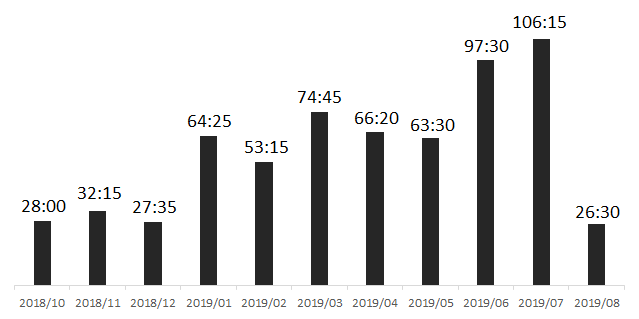

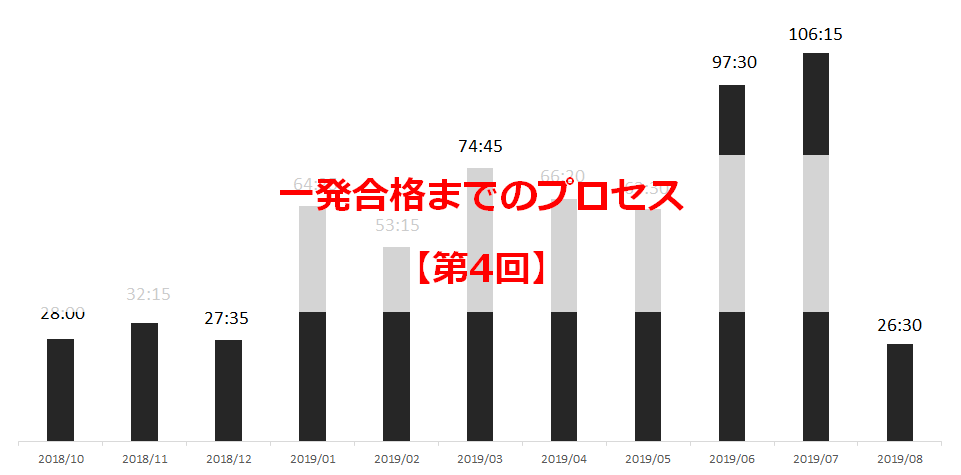

勉強時間

7月の1日平均の勉強時間は、これまで最高の「約3時間半」でした。

1日24時間と考えれば、「たった3時間半」ですが、働きながらだと、このあたりが限界な気がします・・・

いよいよ1次試験を迎えるわけですが、1次試験のために費やした勉強期間は10ヶ月間、勉強時間は640時間20分でした。

中小企業診断士試験の合格に必要な勉強時間は一般的に1,000時間とされていますが、1次試験、2次試験それぞれの合格に必要な勉強時間の情報は、あまり開示されてないです。

そのため、この640時間という勉強時間が多いか少ないか相対的にはわかりませんが、1次試験の結果から考えると、もう少し勉強時間は少なくても良かったかなと思います。

また、1次試験の1週間前から、勉強時間をセーブして、体調管理のため、睡眠時間を確保するようにしていました。

せっかく勉強してきたのに、体調不良で実力が発揮できない、もしくは、試験欠席!、なんてことが起きたら、悔やんでも悔やみきれません。

試験が近づいてきたら、みなさんも体調管理を意識しましょう!

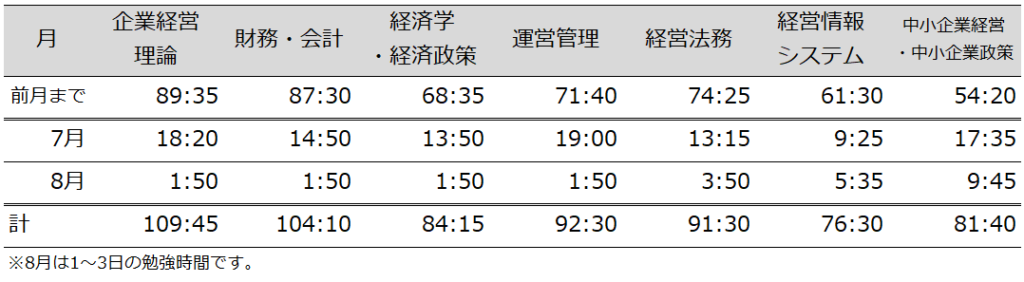

勉強時間(科目別)

科目別の勉強時間ですが、7月は「企業経営理論」、「運営管理」、「中小企業経営・中小企業政策」の3科目に、特に時間を充てました。

理由は、「企業経営理論」と「運営管理」は、まとめノートの量が多かったため、「中小企業政策・中小企業経営」は経済白書を読んだためです。

個人的には、1年目で中小企業診断士試験の合格を目指す場合、経済白書を読む必要はないと思います。

資格予備校の資料だけで十分、というか、その資料を覚えるだけでも時間がかかります。

1次試験までに費やした科目別の勉強時間を振り返ると、勉強時間1位「企業経営理論」、2位「財務・会計」、3位「運営管理」でした。

2次試験でも必要となる科目が上位ということで、中小企業診断士試験はよく出来ているなぁ、と感心しました。

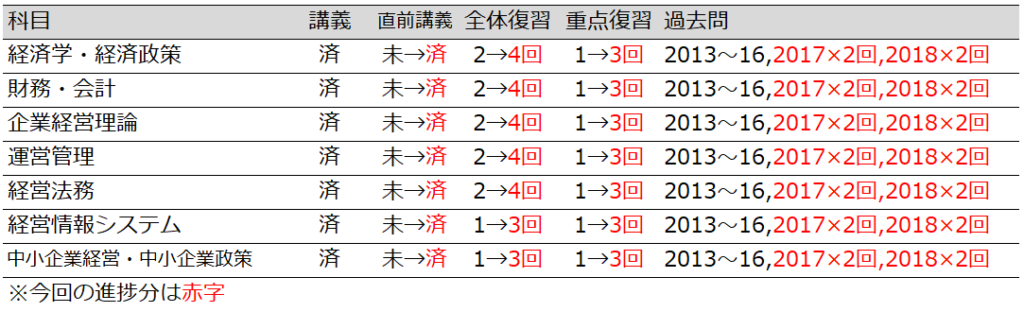

進捗状況

1次試験前日までの状況は次のとおりでした。

・診断士ゼミナールから送られてきた「直前講義」は、すべて完了!

・まとめノートを読み返す全体復習は、多くの科目で4周!

・重点復習として、付箋をたよりに苦手項目の復習は、すべての科目で3周!

・過去問は2013年度~2018年度までの6年分を完了!加えて、2017年度と2018年度は2周目を高速で解答しました。

これ以外に、TACの模試の復習と経済白書を読んでいます。

何度も書きますが、1次試験を勉強し過ぎました。

この時点で、絶対合格する自信がありました。

一方で、2次試験への不安が徐々に沸き上がりましたね・・・

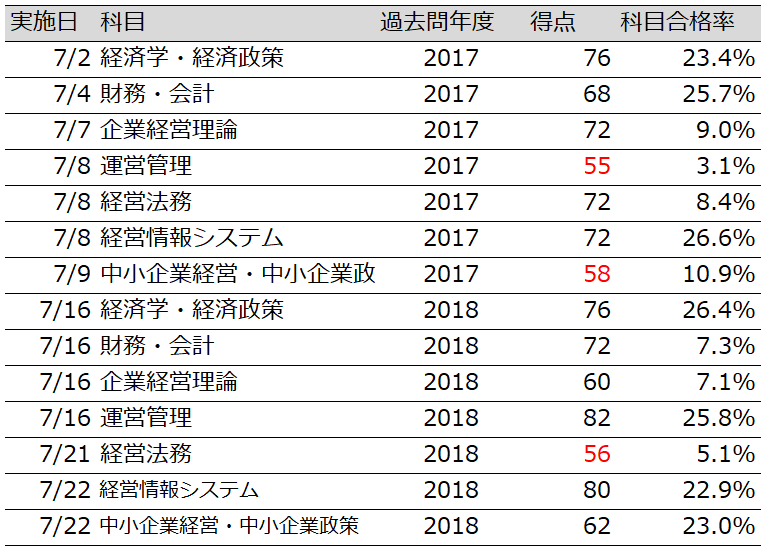

過去問の得点状況

この時期の過去問の得点状況はコチラです。

合格基準の60点を下回ったのは、2017年度「運営管理」と2018年度「中小企業経営・中小企業政策」の2回だけで、しかも、科目合格率が5%以下と難化した回でした。

5%を超えた科目合格率の難易度であれば、大丈夫だな、と思う一方で、「中小企業経営・中小企業政策」は合格率23%の年度でも「62点」と、少し苦手意識を持っていました。

勉強のポイント

■ポイント 体調管理

いよいよ1次試験本番まであとわずか!

何より大切なのは、健康です!健康第一!

12時までには寝て、睡眠時間を確保しましょう!

手洗いうがいをしましょう!

バランスの良い食事を心がけましょう!

お母さんみたいなことを言いますが(笑)、試験本番で実力を出す上で、やっぱり体調管理は必要不可欠です。

コメント